カロリー制限と糖質制限を数字で語るから変になる話

「カロリー制限 vs. 糖質制限」みたいな話題は、ダイエット界隈ではよく議論されるけど、どうも話がかみ合ってないことが多い。

なぜかというと、多くの人が 数字 に囚われすぎているから。

「消費カロリー > 摂取カロリーなら痩せる」と言われるけど、それを単純にカロリー計算だけで語るとおかしなことになる。

なぜなら、人間の体は数学の公式ではなく、生きた代謝システム だから。

「消費エネルギー vs. 摂取エネルギー」だけで脂肪は減るのか?

「消費エネルギーが摂取エネルギーを上回れば脂肪は減る」と聞くと、「そりゃそうでしょ」と思うかもしれない。

けど、ここで大事なのは "消費エネルギー" って実は変動する ってこと。

例えば、同じ1,500kcalを摂取しても、

- 高タンパク・低糖質の食事なら基礎代謝が維持されやすい

- 低脂質・低タンパクの食事だと、代謝が落ちやすい

つまり、「消費エネルギーは一定」ではなく、摂取する栄養のバランス次第で変動する ってこと。

100kcalのチョコと100kcalの鶏むね肉は同じ?

「カロリーはカロリーだから、同じ100kcalなら変わらない」って思うかもしれないけど、実際は全然違う。

- チョコの100kcal → 血糖値が急上昇、インスリン分泌、脂肪合成が活性化

- 鶏むね肉の100kcal → 血糖値ほぼ上がらず、筋肉の材料になり、消化にエネルギーを使う

つまり、同じ100kcalでも「脂肪が増えやすいかどうか」が変わる。

この違いを無視して「摂取カロリーを減らせばいい」と単純化すると、逆に痩せにくくなることもある。

「糖質制限をすれば無限に痩せる」も違う

じゃあ、「糖質を減らせばいいんだ!」と思って、極端に糖質を抜く人もいるけど、これもまた違う話になる。

糖質を制限すれば、確かにインスリンの分泌が抑えられ、脂肪の蓄積は減る。

でも、長期的に摂取カロリーが極端に低くなると、代謝が落ちる。

糖質制限で大事なのは、「糖質を減らす」だけじゃなくて、「タンパク質や脂質をしっかり摂る」こと。

栄養バランスを考えずに糖質だけを減らすと、エネルギー不足になって筋肉が減り、基礎代謝が下がる。

結果として、リバウンドしやすい体になる。

結論:「カロリー」と「代謝」のバランスが大事

結局のところ、ダイエットで一番大事なのは 「摂取カロリー < 消費カロリー」ではなく、「摂取エネルギーが消費エネルギーを最適化するかどうか」 という視点。

✔ カロリーだけを見て食事を減らすと、代謝が落ちて痩せにくくなる

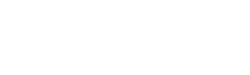

✔ 糖質を減らすだけではなく、適切な栄養(タンパク質・脂質)を摂ることが重要

✔ 消費カロリーは固定じゃなく、食事の内容によって変動する

だから、「カロリー制限 vs. 糖質制限」みたいな単純な話じゃなくて、

「どう食べれば代謝を落とさず、脂肪を燃やせるか?」 を考えたほうがいい。

結局、ダイエットは数学じゃなくて、体の仕組みを理解して使いこなすゲーム なんよね。